李秀英:项目式学习在初中历史教学中的应用

摘要:党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央,要求把立德树人作为教育的根本任务。党的二十大,进一步强调育人的根本在于立德。在教育部公布的2022年版义务教育课程方案和课程标准中,明确提出要落实立德树人根本任务,坚持德育为先。历史课程的育人功能成为我们历史学科的首要任务。

2022年4月,教育部颁发《义务教育历史课程标准(2022年版)》课程理念第四条明确提出:树立以学生为主体的教学观念,注重学生自主探究的学习活动,鼓励教学方式的创新。提倡选择多样化的教学资源,探究多样话的教学方式和方法,培养学生学会、发现和解决问题的能力,为创新型人才成长奠定基础。

《义务教育课程方案2022年版》中指出:“探索大单元教学,积极开展主题化、项目式学习等综合性教学活动,促进学生举一反三、融会贯通,加强知识间的内在关联,促进知识结构化。”

这就为“项目式学习”的进一步探索、尝试和完善提供了有力的政策支持。

项目学习能够建立起书本知识与现实社会的联系,激发学生的学习兴趣和动力,促进学生合作、创新意识的形成,提升学生解决问题的能力。

关键词:核心素养,初中历史,项目式学习

统编教材初中历史课程有许多内容可以开展项目式学习,我们以“探寻红色文化的历史基因”这一主题为切入点。

红色文化是由中国共产党人和广大人民群众共同创造的极具中国特色的先进文化,蕴含着丰富的革命精神和厚重的历史内涵。它不仅是中国历史的重要组成部分,也是数励中国人民自强不息、不断进取的力量源泉。本主题的设计,旨在引导学生通过学习中国近现代史的相关内容,加深理解中国共产党领导中国人民进行革命斗争和社会主义建设的艰苦历程,深切感受中国共产党人的大无畏牺牲精神和人民群众的无私奉献精神,认识中国共产党人的不懈努力是历代仁人志士追求民族独立、人民解放理想的延续。

本主题学习活动的开展,需要综合运用历史、道德与法治、语文、地理等知识,特别是要利用本地的红色文化资源,了解红色文化中的“人、物、事、魂”。通过办板报、故事会、实地参观等形式,开展红色文化精神之旅,发掘红色文化的教育价值,体认革命精神,弘扬革命传统,传承红色基因。

红色精神谱系是中国共产党人精神世界的“基因密码”,红色精神仅(1919-1949)新民族主义革命时期就包括红船精神,井冈山精神,长征精神,延安精神,抗争精神,西柏坡精神等等,红色精神为新时代应对风险挑战、实现中华民族伟大复兴提供精神动力。学习这些精神,有助于坚定理想信念,传承红色基因,增强文化自信。

抗日战争是中国近代史上一场伟大的民族解放战争,铸就了以爱国主义为核心的抗战精神,是我们宝贵的精神财富。在初中历史教学中开展以抗战精神为主题的项目式学习,能够让学生深刻理解抗战精神的内涵,增强民族自豪感和爱国情怀,培养历史学科核心素养。有助于学生深刻理解历史、传承红色基因。

今年是抗日战争胜利80周年,现以《传承红色精神,赓续红色血脉--抗战精神赋予青少年的使命》为主题,开展项目式学习,具体学程案如下:

一、项目目标

聚焦核心素养:

(一)、内化精神:引领学生理解抗战精神(爱国、团结、坚韧、奉献)的历史内涵与时代价值。

(二)、自主发展:培养学生信息整合能力、批判性思维与创造性表达能力。

(三)、社会参与:增强学生的家国情怀与社会责任感,关注集体利益与和平发展。

(四)、实践创新:通过跨学科实践探索历史精神在现实中的延续。

二、驱动性问题

主问题:抗战精神在新时代的精髓是什么?中学生怎样内化抗战精神?如何帮助当代青少年应对成长中困惑,并能增强抗挫责能力。

子问题:

1.抗战精神的核心是什么?中国的抗日战争为何能够取胜?历史事件中的普通人如何体现这种精神?

2.当代青少年面临的“挑战”(如学业压力、网络暴力)与抗战时期的困境有何异同?

3.如何用“团结与坚韧”的思维解决班级或社区的实际问题?

三、项目流程与活动设计

阶段一:历史回溯与精神共鸣(1周,全班)

1.情境导入,沉浸式学习

任务一:观看纪录片《大抗战》片段(如台儿庄战役、西南联大西迁)或《铁血岁月--中国人民抗日战争》,结合教材梳理抗日战争时间轴和抗战史实。

角色扮演:分组扮演“1940年延安抗日根据地学生宣传队”,设计一份《抗战动员海报》(手绘或电子版),需包含标语、图画与行动号召。

2.文本分析,感悟式体验

任务二:阅读《论持久战》节选、赵一曼家书、《黄河大合唱》歌词,提炼抗战精神的四个维度(爱国主义、民族团结、坚韧不屈、自我牺牲)。

任务三:情感地图绘制:绘制“抗战精神情感图谱”,图谱中要求学生标注重要人物,重要历史事件,以及对应的精神品质。

阶段二:现实链接与行动探索(2周,分组)

1.社会调研与口述历史

任务一:设计访谈提纲《我身边的“抗战精神”》,采访祖辈或社区老人(如老兵后代、经历过抗战的普通民众),录制“微口述史”音频或简报。

任务二:为你最敬佩的抗战人物写颁奖词。

2.跨学科实践任务

历史+语文:撰写《假如我是抗战小记者》新闻稿,模拟报道一场历史事件(如九一八事变,七七事变,西安事变等第),需包含时间、人物、地点等基本史实,培养学生的时空观念、史料实证意识,涵养家国情怀。

历史+音乐:制作“抗战精神”主题动态漫画或3分钟短视频,结合历史素材与现代元素(如用动漫形象演绎“王二小”故事)。学唱抗战歌曲。

历史+心理:开展“坚韧训练营”活动,设计“21天抗挫力挑战”(如每日记录一次克服困难的过程,模仿最有意义的三件事),形成成长档案。

阶段三:成果创造与精神传播(1周,分组汇报)

1.项目成果

抗战精神传承档案袋:包含口述史音频、新闻稿、漫画/视频、抗挫挑战记录。

历史重现剧场:编排短剧《穿越时空的对话——1931与2024的我们》,对比两代青年的责任与选择。

2.公众影响力行动

举办“永不褪色的红色”校园展览,设置互动区:

“精神接力墙”:用便利贴书写“我的抗挫宣言”;

“抗战胜利纪念日手抄报--强国有我,请党放心”的手抄报墙展。

抗战胜利纪念日手抄报展示

四、评价设计

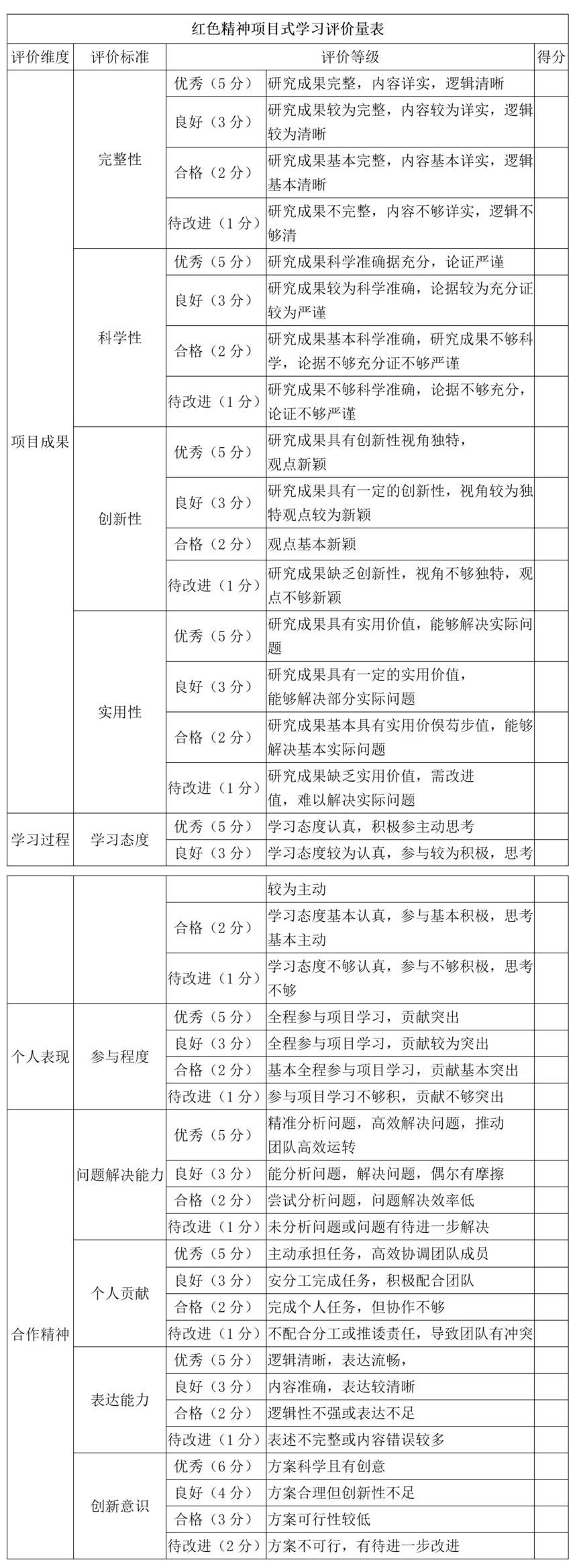

1.过程性评价(注重过程性评价,以小组为单位,借助于评价量表)

口述重要访谈记录及重要抗战历史人物事迹(问题设计的深度、访谈礼仪)。

小组任务:分工合作(全班分为四个小组,每10人一组,培养领导力、合作度)。

2.终结性评价

传承档案袋的完整性与创新性(历史准确度、抗战精神的现实意义)。

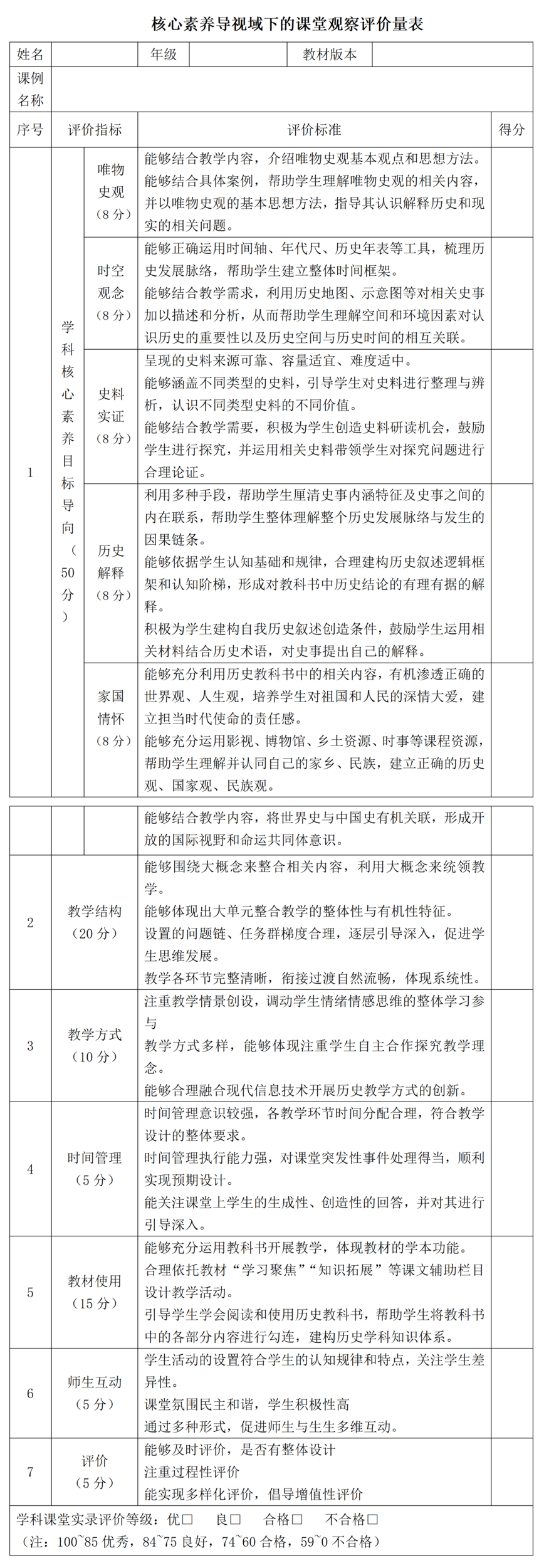

核心素养量表:重点评价“人文情怀”“问题解决”(参照《核心素养评价量表》)。

五、教学资源支持

文献资源:《抗日战争与中华民族精神》《重读抗战家书》《西南联大行思路》。

实践支持:参观多伦解放纪念馆,了解吉鸿昌等抗日英雄的事迹;邀请党校老师开展线上或线下抗战史讲座。

六、教学特色

1.历史苦难的温情转化:通过普通人的故事(如《八佰》中的士兵、西南联大学生),感知仁人志士的爱国精神气节。

2.抗挫力培养的隐性设计:将“坚韧”精神与心理健康教育自然融合。

3.新媒体赋能历史传承:用短视频等符合新时代的方式活化红色记忆。

设计说明:

本方案以“铭记历史—链接现实—创造未来”为主线,通过具象化的任务(如口述史采访、抗挫挑战)让学生从“被动接受者”转变为“主动传承者”,既深化对抗战精神的理解,又培养应对现实困境的能力,实现红色基因的创造性转化。

附:项目式学习评价量表

作者简介:

李秀英,华师教育研究院研究员,高级教师,内蒙古自治区历史名师工作坊成员,锡林郭勒盟名师,国家二级心理咨询师;曾担任锡盟李秀英初中历史名师工作室主持人、盟级教学能手,市级学科带头人、市级优秀教学能手、市级优秀教师,所带班级多次荣获盟市两级优秀班集体荣誉;主持的市级课题已结题,自治区课题《初中历史教学中学生素养培养策略的研究》已进入结题阶段,《积极心理学在初中教学中的应用》已进入中期验收阶段,2023年申报的自治区教科所课题《基于国家中小学智慧教育平台开展线上线下混合式教学》已立项,在研中。