张青云:倡导沉浸式阅读,培育语文学科素养

【摘要】核心素养是一种综合要求,其显著特征就是跨学科。语文作为课程体系的一部分,其责任就是完成教育规划的总体目标,针对学生未来的发展制定教学目标,沉浸式阅读对核心素养的培育这一目标的实现具有重要意义。

【关键词】沉浸式阅读;思维能力培养;核心素养培育

语文学科包含了多种教学组织形态,阅读就是其中的一种。从中到外,从古至今,阅读教学一直都是语文学科的重要组成部分,在不同的学习阶段受到了不同的待遇。在新课程改革中,语文教育界大力提倡扩充学生的课外阅读量,因为课堂教学时间有限,语文教材的内容和类型比较单一,无法通过课堂教学建构文章间的关联,更无法深化这些名家作品中文化底蕴,对于提升学生的语文核心素养帮助不大。因此,本文针对如何提升阅读教学效果、培育学生语文核心素养的方法进行了探讨。

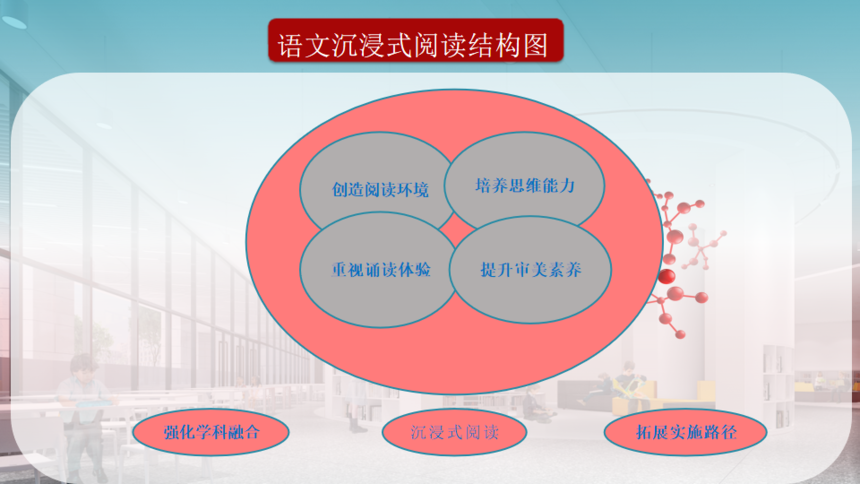

一、创造阅读环境,凸显多元理解

在全球文化交流不断加深的现代社会,中学生正处于多元化文化格局,如何帮助他们领会中华文化的深刻内涵,了解不同地域的文化特质,增强学生的民族自豪感,这是语文教师在新课改要求下需要实现的教学目标,也是培育未来合格公民需要迎接的挑战[1]。单篇课文也是传播文化的载体,这一点是毋庸置疑的。但是单篇课文承载的文化是非常有限的,有时只是某种文化的一个横截面。而课外阅读是阅读整本书,它能够完整地展现社会生活场景,让学生了解文化特质的形成过程,并通过某个知识点启发学生联想到其他知识。在整本书提供的文化场域中,学生可以吸纳到更加完整的文化信息,不断完善自身的知识体系,对特定文化场域也可以拥有更加深刻的认识。比如说《追风筝的人》这本书,它主要是记述了主人公的生活经历,故事背景包括阿富汗和美国这两个国家,学生在课外阅读这样的作品,不仅可以了解到阿富汗文化和伊斯兰文化,还可以感受到两个国家之间的文化差异,从而提升学生的文化理解能力,培养他们的文化包容意识。

二、倡导沉浸阅读,培养思维能力

语文学习的一个重要目标就是提升学生的思维素养,阅读教学也不例外。语文阅读中的思维带有浓厚的文艺性和哲理性,这种思维不是通过教师长时间的讲解课文就能养成的,而是让学生自由地阅读,在阅读中自由感悟才能形成。比如说在学习《曹刿论战》时,学生对鲁庄公提出的“肉食者鄙,未能远谋”提出异议,他认为在思考重大问题时就应该集思广益,采纳正确的意见,这样才是一位贤明的君主。这位同学提出了完全不同的看法,这就是自主思考得出的结论,如果是由教师讲解,学生很难拥有这种突破。再比如《隆中对》这一课,学生在学完这一课以后,利用课外时间阅读了《三国演义》,因此对各个人物的性格特点有一定的了解,有一位同学对刘备的评价让人印象深刻:有人说刘备为人忠诚,看似宅心仁厚,其实城府很深,工于心计。但是,生活在那个波诡云谲、群雄割据的时代,如果不能学会阴险虚伪,很容易被人算计,刘备的这种性格也是在血与火的考验下逐步形成的,并不是天生就是这样的。学生通过阅读进行有效的思维活动,他们的求异思维和发散思维能力也在不断提高。

三、重视诵读体验,提升审美素养

审美鉴赏与创造能力是语文素养最突出的部分,在阅读文本的过程中去发现美、鉴赏美、创造美,提升学生的审美品位,这也是语文教学的一个目标。阅读是一种审美认知活动,所以教师要引导学生扩大自己的阅读量,通过理解、想象和联想,领悟作品中蕴含的文化内涵与生活哲理,得到良好的审美体验,从而激发出学生创造美的冲动与激情[2]。教师可以引导学生诵读诗文,欣赏其中铿锵有力的音调、长短不一的句式和文体多变的文章,从而激发他们的阅读兴趣,增强他们的语文感知能力,帮助他们领会到诗文的韵律美。比如说,在诵读《天净沙.秋思》时,学生可以感受到马致远的深沉凝重的羁旅愁思;诵读《归园田居》时,可以了解陶渊明向往恬静生活的隐士风度;诵读《登岳阳楼》时,可以感受杜甫忧国忧民的爱国情结。此外,语文阅读中还蕴含着科学美、社会美与自然美,学生在课外阅读时也可以慢慢发掘。

四、强化学科融合,拓展实施路径

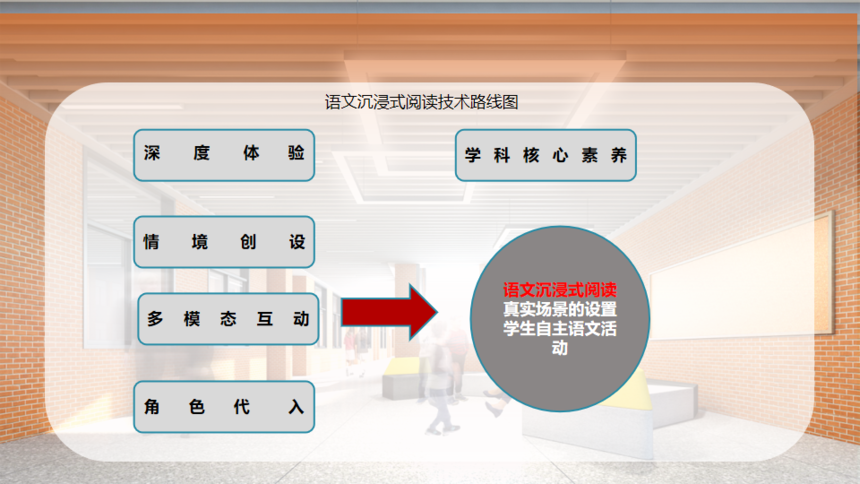

沉浸式阅读通过创设深度阅读情境、激发学生主动参与、打通课内外学习边界,能够有效提升学生的语言能力、思维品质、文化理解和审美能力;强调深度体验,通过情境创设、多模态互动(文本、影像、音频)、角色代入等方式,让学生“沉浸”于文本世界,实现情感共鸣与思维深化。

(1)课程设计:从“单篇精读”到“主题式群文阅读”,围绕文化母题(如“乡土中国”“科技与人文”),精选经典文本(小说、散文、诗歌、学术著作)构建阅读群,引导横向对比与纵向思辨。双休日布置《红楼梦》中“大观园四季”主题阅读,结合园林艺术、诗词意象、社会关系等角度撰写批注。引入历史、哲学、艺术等领域的关联文本,如阅读《苏东坡传》时结合宋词、书法、美食文化等拓展材料。

(2)情境创设:打造多维沉浸式阅读场景,重构物理空间,如在校内设立文学场景体验角(如仿古书院、民国书房),配备声光电设备模拟文本环境;在校外利用双休日组织“实地研学+阅读”,如探访鲁迅故居后共读《朝花夕拾》。或者开发虚拟现实(VR)阅读平台,如《赤壁赋》VR体验,学生可身临其境感受“江上清风”与苏轼的哲思,利用AI语音技术生成角色对话,增强戏剧类文本的代入感。

沉浸式阅读是一种有效的阅读方式,它可以帮助学生更好地理解和感受文本,提高阅读理解能力和语文素养。在高中语文教学中,教师可以通过引导学生深入思考、营造阅读氛围、提供多样化的阅读材料、培养阅读习惯、鼓励学生表达等方式,来实现沉浸式阅读,提高学生的语文素养和写作能力。

沉浸式阅读就是一个不断扩大的综合实践活动,在阅读过程中需要进行规划设计,阅读成果也有不同的输出形式,个人体验、社会生活和学科认知将会在这个过程中融为一体。沉浸式阅读不是对快节奏时代的逃避,而是以更高级的认知方式拥抱复杂世界。当学生在《平凡的世界》中看见中国乡土的坚韧,在《三体》里思考人类文明的未来,他们正在构建的不仅是语文素养,更是一种与世界对话的智慧与情怀。这种阅读,终将成为照亮精神宇宙的“垂天之翼”。

【参考文献】

[1] 吴欣歆.阅读整本书,整体提升语文学科核心素养[J].中学语文教学,2017,13(01):11-12.

[2] 胡华.提升语文学科核心素养 开启课程新视野[J].湖北教育:教育教学, 2016,15(05):21-23.

作者简介:

张青云,华师教育研究院学科特聘专家,特级教师、正高级教师,国家级骨干教师,省学科带头人,全国百名班主任之星,省教育考试院命题审题专家库专家,赣南师大硕士生导师,浙江师大国培专家,江西师大校外合作导师,教育部国培项目浙江师大高中语文名师工作室主持人,2018年获得全国“大国良师”荣誉称号;教学经验丰富,业绩卓著,培养了30多名考入清华、北大、港大、浙大等名校的优秀学子;专业功底深厚,教学技能精湛,多次承担省级、市级示范课,执教课例获省一等奖、教育部部级优课。