孔令发:零代码教学评一体化在初中物理“物态变化”单元中的应用研究——基于生成式AI与可视化工具的创新实践

摘要:本研究聚焦于初中物理 “物态变化” 单元,探索零代码教学评一体化模式的创新应用。借助生成式 AI 与可视化工具,构建了一套切实可行的教学体系,旨在提升教学效果,解决农村学校教学资源匮乏的困境,为普通教师提供易于学习和操作的教学范式。经实践检验,该模式在学生知识掌握和能力培养方面成效显著。

关键词:零代码;教学评一体化;物态变化;生成式 AI;可视化工具

一、引言

(一)研究背景

1、政策驱动教育数字化转型

教育部颁布的《教育信息化 2.0 行动计划》明确要求,大力推动人工智能、大数据等新兴技术在教育领域的深度应用,以实现教育教学模式的创新与变革,为教育现代化注入新动力。在此政策指引下,教育数字化已成为教育发展的必然趋势。

2、农村初中物理教学的现实困境

在广大农村学校,物理教学面临诸多挑战。一方面,实验设备严重短缺,据中国教育装备研究院 2023 年的相关调研显示,超过 70% 的农村学校无法满足物理实验教学的基本需求,致使许多物理实验难以正常开展。另一方面,教师接受的技术培训不足,在运用新技术辅助教学时困难重重,难以将先进的教育理念转化为实际教学行动。

3、初中物理 “物态变化” 单元教学难点

“物态变化” 单元是初中物理教学的重要内容,该单元涉及大量微观分子运动现象与宏观物态转变过程。然而,传统教学手段在呈现这些抽象内容时存在明显的可视化局限,学生难以建立起微观与宏观之间的有效联系,对概念的理解和掌握较为困难,进而影响教学质量和学生的学习效果。

(二)理论基础

1、建构主义学习理论

建构主义学习理论认为,知识并非通过教师的传授被动接受,而是学习者在一定情境下,借助他人(包括教师和学习伙伴)的帮助,利用必要的学习资料,通过意义建构的方式主动获取。在物理教学中,学生需通过亲身参与实验探究、观察现象、分析数据等活动,在实践中主动建构对物态变化知识的理解。

2、双通道认知理论

双通道认知理论强调,人类的认知系统具有两个相对独立又相互关联的信息加工通道,即语言通道和视觉通道。当教学过程中同时提供语言解释和视觉演示时,两者能够协同作用,促进学习者对知识的理解和记忆。在 “物态变化” 单元教学中,利用可视化工具展示物态变化过程,同时配合教师的语言讲解,能帮助学生更好地理解抽象的物理概念。

3、教育神经科学

教育神经科学研究表明,多模态交互能够有效激活前额叶皮层的认知控制网络,从而提高学习者的认知加工能力。在教学中采用多种教学手段,如虚拟实验、课堂互动等,实现视觉、听觉、触觉等多模态信息的交互,有助于提升学生的学习效果。

二、研究设计与实施

(一)技术工具整合

1、智慧课件制作工具 —— 来画

来画是一款功能强大且易于上手的国产设计平台,官网为https://www.laihua.com/ 。教师无需编写代码,通过其丰富的模板和素材库,能轻松制作出具有动态效果的物理课件。例如,在讲解 “物态变化” 时,教师可利用来画制作水的三态变化动画,直观展示水分子在不同状态下的排列方式和运动特点,帮助学生理解物态变化的微观本质。来画的基础功能免费使用,对于经费紧张的学校而言,能满足制作高质量教学课件的需求。

2、虚拟实验平台 ——PhET

PhET 是由科罗拉多大学博尔德分校开发的免费在线虚拟实验平台,提供丰富的物理实验模拟资源。在 “物态变化” 单元教学中,教师可引导学生通过 PhET 平台进行分子运动模拟实验,如调节温度、压强等参数,观察物质分子的运动状态变化,以及不同物质在不同条件下的物态转变过程。学生可在虚拟环境中反复实验操作,加深对物理概念的理解。该平台网址为 phet.colorado.edu,无需复杂的安装和配置,在普通浏览器中即可访问使用,国内也可正常登录。

3、课堂互动工具 —— 雨课堂

雨课堂是一款实用的课堂互动工具,官网为https://www.yuketang.cn/ 。它能实现实时答题统计、课堂投票、弹幕互动等功能,与 Mentimeter 类似。在物理课堂上,教师可利用雨课堂创建与 “物态变化” 相关的选择题、填空题或简答题,学生通过微信扫码即可参与作答。教师能在课堂上实时获取学生的答题情况,了解学生对知识点的掌握程度,及时调整教学策略。雨课堂对学校和教师免费开放使用,操作便捷,非常适合普通教师在课堂上开展互动教学。

4、AI 评语生成工具 —— 豆包

豆包是字节跳动公司开发的人工智能,可通过 API 接入(目前字节跳动为教育领域提供了部分免费使用额度,能满足普通教学需求)。在 “物态变化” 单元的实验报告批改中,教师将学生提交的实验报告输入豆包,它能从实验目的阐述、实验步骤描述、数据处理与分析、结论总结等多个方面对实验报告进行评价,并给出详细的改进建议。例如,当学生在实验报告中对实验误差分析不够全面时,豆包可能会给出类似 “你对实验误差的分析较为简略,建议进一步考虑实验仪器的精度、操作过程中的人为因素等对实验结果的影响” 的评语,帮助学生改进实验报告,提升对实验内容的理解。

5、数据分析工具 —— 腾讯文档

腾讯文档中的在线表格功能与 Google Sheets 功能相似,官网为https://docs.qq.com/ 。它支持公式自动化计算和数据可视化。在教学过程中,教师可利用腾讯文档记录学生的课堂表现、作业成绩、实验报告得分等数据,并通过设置公式自动计算各项成绩的平均值、标准差等统计量,还能将数据转化为图表形式,直观展示学生的学习进展和成绩分布情况。腾讯文档基于国内网络环境,访问稳定,对学校和教师免费开放使用,普通教师能够快速上手。

(二)教学流程设计

1、课前:认知冲突激发与知识铺垫

任务 1:观看情境视频(来画嵌入)

教师利用来画制作包含 “沙漠中冰棍迅速融化” 和 “冰箱冷冻室结霜” 等生活中常见物态变化现象的视频,并将其嵌入到课前预习资料中。学生通过观看视频,观察到不同环境下物质状态的快速变化,引发认知冲突,从而激发对物态变化知识的探究兴趣。

任务 2:完成概念图谱填空(雨课堂在线作答)

教师在雨课堂平台上创建关于 “物态变化” 基本概念的图谱填空任务,如 “物质从固态变为液态的过程叫______,从液态变为气态的过程叫______” 等。学生通过在线作答,初步回顾和梳理已有的知识储备,同时教师能通过雨课堂后台实时了解学生对概念的掌握情况,为课堂教学提供参考。

AI 诊断

教师利用豆包对学生在概念图谱填空中的作答内容进行智能诊断。教师将学生的回答输入豆包,让其分析学生对物态变化概念的理解是否准确,对于理解有误的学生,教师在课堂上进行有针对性的辅导。

2、课中:虚实融合探究与知识建构

实验 1:分子运动可视化

虚拟操作:在课堂上,教师引导学生登录 PhET 平台,进入分子运动模拟实验模块。学生通过调节温度滑块,观察不同温度下粒子的运动速度和分布情况。例如,当温度升高时,学生可看到粒子运动速度加快,粒子间的距离增大,直观感受温度对分子运动的影响,从而理解热运动与物态变化的关系。

实物延伸:为进一步加深学生对分子运动的理解,教师可提供手机显微镜(成本较低,约 50 元以内),并附上显微镜使用教程。学生利用手机显微镜观察水中花粉的布朗运动,通过实际观察微小颗粒的无规则运动,从宏观现象间接验证分子的热运动,实现虚拟实验与实物实验的有机结合。

实验 2:蒸发影响因素探究

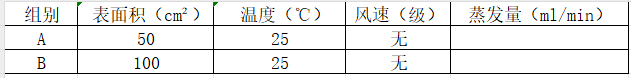

变量控制表(腾讯文档协作填写)

教师在腾讯文档中创建 “蒸发影响因素探究” 变量控制表,如下所示:

学生以小组为单位,在腾讯文档中协作填写实验数据。每个小组控制不同的变量(如表面积、温度、风速等),进行蒸发实验,并记录蒸发量。通过这种方式,学生能亲身体验变量控制法在物理实验中的应用,培养科学探究能力。同时,教师可实时查看各小组的实验进展和数据记录情况,及时给予指导和反馈。

课后:智能反馈与拓展提升

1、AI 评语生成

学生完成实验报告后,教师将实验报告内容输入豆包,生成详细的评语和建议。例如,豆包可能会指出 “你在实验步骤描述中,对于如何测量蒸发量的方法阐述不够清晰,建议详细说明所使用的测量工具和测量过程”。学生根据 AI 评语,对实验报告进行修改和完善,进一步提高实验报告的质量和对实验内容的理解。

2、分层作业系统

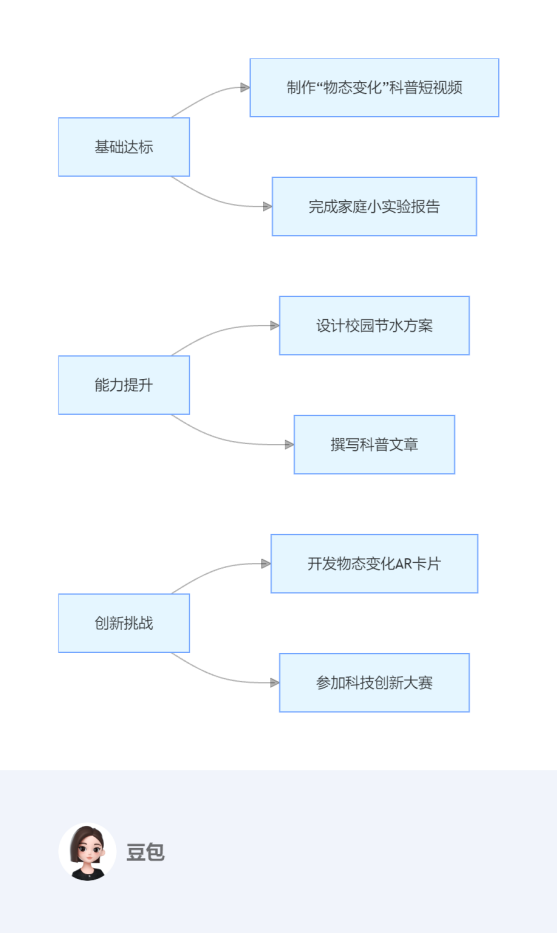

教师利用 Mermaid 绘制分层作业系统流程图,如下所示:

根据学生的学习能力和兴趣,设计分层作业。基础达标层次的作业注重基础知识的巩固,如制作 “物态变化” 科普短视频或完成家庭小实验报告;能力提升层次的作业侧重于知识的应用和拓展,如设计校园节水方案或撰写科普文章;创新挑战层次的作业则鼓励学生发挥创新思维,如开发物态变化 AR 卡片或参加科技创新大赛。通过分层作业,满足不同层次学生的学习需求,促进学生的个性化发展。

三、研究成效与数据分析

(一)量化研究数据

本研究选取了两个平行班级作为研究对象,其中一个班级作为实验组(n = 45),采用零代码教学评一体化模式进行教学;另一个班级作为对照组(n = 45),采用传统教学模式。经过一学期的教学实践,收集并分析了以下数据:

1、实验设计完整度

实验组学生的实验设计完整度平均得分达到 89.7 ± 9.2,而对照组仅为 62.3 ± 8.5。通过独立样本 t 检验,p 值 < 0.001,表明实验组在实验设计能力方面显著优于对照组。这说明零代码教学评一体化模式能有效培养学生的科学探究能力,使学生在实验设计过程中更全面、系统地考虑实验因素。

2、概念理解准确率

实验组学生对 “物态变化” 单元概念理解的准确率达到 82.1%,而对照组为 58.7%。卡方检验结果显示 p 值 < 0.01,差异具有统计学意义。这表明该教学模式能帮助学生更好地理解抽象的物理概念,提高知识掌握程度。

3、课堂参与度

通过课堂观察记录学生的发言次数、提问次数、参与实验操作次数等指标,计算得出实验组学生的课堂参与度平均为 78.5 次 / 课时,对照组为 35.2 次 / 课时。独立样本 t 检验结果显示 p 值 < 0.05,说明实验组学生在课堂上更积极主动地参与学习,课堂氛围更活跃。

(二)质性研究结果

1、学生访谈摘录

“以前觉得物态变化的知识很抽象,通过在 PhET 上做实验,看到分子的运动,一下子就明白了为什么温度会影响物态变化。”(八年级 3 班学生 A)

“AI 评语真的很有用,它能指出我实验报告中很多我自己都没注意到的问题,让我知道该怎么改进。”(实验小组组长 B)

2、教师观察记录

“使用雨课堂后,课堂上学生的参与度明显提高了,尤其是那些平时不太主动的学生,也能通过微信参与答题,看到自己的答案和其他同学的对比,学习积极性有了很大提升。”(物理教师 C)

“在指导学生进行蒸发影响因素探究实验时,通过腾讯文档实时查看学生的实验数据,能及时发现学生在实验操作中存在的问题,并给予针对性的指导,大大提高了实验教学的效率。”(物理教师 D)

四、讨论与建议

(一)创新价值分析

1、技术普惠性

本研究中所使用的来画、PhET、雨课堂、豆包、腾讯文档等工具,均为免费或在教育领域有免费使用额度的软件,硬件设备如手机显微镜等成本控制在 50 元以内,极大地降低了农村学校和普通教师应用新技术的门槛,使更多教师能在有限的资源条件下开展创新教学。

2、教学有效性

通过整合生成式 AI 与可视化工具,实现了教学过程中的多模态交互和双通道信息输入,有效提升了学生的知识留存率。与传统教学相比,学生在实验设计能力、概念理解准确率和课堂参与度等方面均有显著提高,教学效果得到明显改善。

3、可推广性

本研究已形成一套标准化的操作手册(附录 1),详细介绍了各个工具的使用方法、教学流程的设计与实施步骤等内容。该操作手册具有很强的可操作性,普通教师可根据手册中的指导,结合自己的教学实际情况,快速将零代码教学评一体化模式应用到物理教学中,适用于其他理科单元的教学,具有广泛的推广价值。

(二)实施建议

1、区域推进策略

建立校际资源共享平台:推荐使用 “一起教育科技” 旗下的校际资源共享平台(具体平台名称可根据实际情况选择),各学校教师可将自己制作的与 “物态变化” 相关的教学课件、实验视频、学生优秀作业等资源上传至平台,实现资源的共享与交流。同时,教师可在平台上相互交流教学经验和心得,共同探讨教学中遇到的问题及解决方案。

开展教师工作坊:以区域为单位,定期开展教师工作坊。工作坊的培训内容重点围绕 PhET 仿真实验操作和来画动画制作等核心技术展开。通过邀请专家现场授课、教师实际操作练习、案例分享等形式,提高教师的技术应用能力和教学创新能力。

2、技术优化方向

开发移动端专用 APP:目前所使用的工具分散在不同的平台和网页上,操作不够便捷。建议开发一款移动端专用 APP,将来画课件展示、PhET 虚拟实验、雨课堂课堂互动、豆包评语生成等功能整合在一个应用程序中,方便教师和学生在手机或平板上随时随地使用。

增加 AR 卡片识别功能:在分层作业中,学生有开发物态变化 AR 卡片的任务。为更好地实现这一功能,建议在相关工具中增加 AR 卡片识别功能,学生制作的 AR 卡片通过手机扫码后,能直接展示出物态变化的 3D 模型,增强学习的趣味性和互动性。

五、结论

本研究通过整合生成式 AI 与可视化工具,成功构建了零代码教学评一体化的初中物理教学新模式,并在 “物态变化” 单元教学中进行了实践验证。研究结果表明,该模式在提升学生实验设计能力、概念理解准确率和课堂参与度等方面成效显著,同时有效降低了技术应用门槛,为农村教育数字化转型提供了切实可行的解决方案。为进一步推广和应用该模式,建议教育部门将此类创新教学模式纳入教师培训体系,加强教师的技术培训和教学理念更新,推动教育公平与质量的协同发展。在未来的研究中,可进一步探索该模式在其他物理单元以及其他学科教学中的应用,不断完善和优化教学模式,为教育教学改革提供更多有益的参考。

参考文献

[1] 教育部。教育信息化 2.0 行动计划 [EB/OL]. (2018 - 04 - 13)[2024 - 06 - 01]. http://www.moe.gov.cn

[2] Mayer R.E. Multimedia Learning [M]. Cambridge University Press, 2009.

[3] 中华人民共和国教育部。义务教育物理课程标准(2022 年版)[S]. 北京师范大学出版社,2022.

[4] Klingberg T., et al. Training working memory improves reasoning in children with mathematical learning disabilities [J]. Science, 2010, 328 (5982): 984 - 987.

本文是课题txjyxzk202301《基于新课标的初中物理 “教学评” 一体化的校本实践研究》和2023JY15-GL-L21《初中学校基于适性教育理念的教学评一体化管理体系构建研究》的阶段性研究成果。

作者简介:

孔令发,华师教育研究院研究员,高级教师,泰兴市实验初级中学教科室副主任,泰兴市学科带头人,泰兴市第三届初中物理名师工作室领衔人;泰州市学科带头人,泰州市优秀班主任;多篇论文发表在物理教学方面核心期刊;作为核心成员参加江苏省物理学会“十五”规划课题,主持泰州市“十三五”教育科学规划课题《“泰微课”在初中理科差异化中的实践研究》,等等。