王文庆:共同体教学组织形式下学程案教学设计的实践探索——学程案创新实践的探索

摘要:在学业压力心理疾患频发、AI 时代学生认知弱化、成长期社交困境加剧及东西方教育哲学史观割裂的当下,传统教学设计已难以适配核心素养培育需求。本文探讨了以 “共同体教学组织形式” 为核心载体,结合笔者的学程案创新实践,论证学程案从 “教为中心” 转向 “学为中心” 的历史必然;梳理共同体与学程案的国内外理论基础,明确其平衡东西方人文哲学、激活自主学习驱动力的现实意义;重点通过 3 个异质化学程案设计案例,呈现共同体角色适配(异质 / 同质)与学习圈理论融合的中国式学程案设计路径;最后分析实践的、优势与问题,提出未来深化方向,为落实 “学生主体” 的教学改革提供可借鉴范式。

关键词:共同体教学 学程案 教学评一致性

一、问题的提出

当前教育设计面临前所未有的挑战,传统“教案”主导的碎片化、灌输式课堂难以适应时代需求,甚至加剧了诸多教育隐患:一是学生长期处于被动接受、缺乏归属感和意义感的学习环境中,导致焦虑、厌学情绪蔓延等“教育关联心理疾患”。《中国国民心理健康发展报告(2023-2024)》量化数据佐证:中学生因 “学习缺乏同伴支持” 引发的焦虑症状检出率达 42.3%,其中 “被动参与课堂” 的学生抑郁风险是主动参与学生的 2.1 倍(傅小兰等,2024)。

二是AI时代信息唾手可得,传统强调记忆和重复的教学方式价值锐减,批判性思维、创造性与协作等高阶能力培养滞后,导致“AI时代认知弱化”。AI 技术的便捷性使学生过度依赖 “搜索答案”,而传统教学设计重 “知识记忆” 轻“深层思维”(如机械背诵单词、仿写句型),进一步弱化学生的 “逻辑推理、创新思维” 能力。碎片化知识点教学无法培养 AI 时代所需的问题解决能力。

三是数字应用下的虚拟交互增多,现实中共情、沟通、解决真实问题的社会化学习体验反而减少。导致信息“现实社交困境”。《中国教育报》2024 年调研数据支撑:采用 “单人单桌” 传统组织形式的课堂,学生线下社交能力评分(3.2/5 分)显著低于 “共同体协作” 课堂(4.7/5 分) 。情境认知理论代表人物 Lave & Wenger 在《情境学习:合法的边缘参与》(1991)中强调:“学习本质是共同体中的社交实践”。

四是东方重知识传授与西方重个体探究的范式彼此割裂,未能形成有机融合,使学生难以具备全球胜任力导致“东西方教育哲学的分崩离析”。学程案是“平衡个体与集体” 的设计,联合国教科文组织《学会生存》(1972)提出 “教育需兼顾个体发展与社会协作” 。从东方哲学看,孔子“因材施教” 思想强调个体差异,而学程案东西方理念交互后的现代演绎,回应了泰勒《课程与教学的基本原理》(1949)中 “如何协调个体需求与社会目标” 的经典命题。

笔者认为,学程案的出现是历史的必然,它从“设计学习历程”的初衷出发,打破课时壁垒,以真实任务驱动学习,天然契合“学习共同体”(Community)的组织形式。它不再是教师单向的“脚本”,而是师生和生生共建、共学、共成长的“行动地图”,笔者认为共同体教学组织形式下学程案教学设计是应对上述时代难题的系统性方案之一。

二、理论基础与时代定义

(一)国内外理论研究

1.共同体

Lave & Wenger(1991)《情境学习》,Greeno(1998)在《Situativity of Knowledge, Learning, and Research》中进一步提出 “学习环境需具备‘共同体、工具、任务’三要素”,为学程案中“角色分工(共同体)、导览地图(工具)、校园项目(任务)”(下文举例相同,以人教版七年级上第三单元为例)的设计提供直接理论依据。采用 “共同体组织” 的课堂,学生学习投入度比传统课堂高 。莱夫与温格(Lave & Wenger)的“实践共同体”(Community of Practice)著作《情境学习:合法的边缘性参与》(1991)中强调,学习是“合法的边缘性参与”的社会性过程。崔允漷提出“教学评一致性”原则:指出教学、学习与评价必须围绕同一目标展开,以确保核心素养的落地。学程案的结构化设计将此原则操作化,而共同体则为“评”提供了真实、多元的实施场景(如组内互评、公开展演评价)。

新手在共同体的真实实践中,通过与专家(教师或更有能力的同伴)的互动,逐步从共同体边缘走向中心,从而内化知识与技能。这为学程案中“自学-互学-展学”的链条提供了学习支持。

2.学程案

布鲁姆《教育目标分类学》(2001)的 “目标导向评价” 理论符合学程案“教学评一致性”贯通的教学实践。比如笔者在学程案中设计,“校园导览目标(介绍文化)- 任务(撰写导览词)- 评价(文化传递度量表)” 的设计,正是该理论的课堂具象化。

王蔷在《核心素养导向的英语教学设计》(2023)中提出 “英语核心素养需通过‘主题语境 - 语篇类型 - 语言实践’三维整合落地”。笔者的学程案 “校园生活主题(语境)- 邮件 / 导览词(语篇)- 跨文化对比(实践)” 的设计,契合了这一框架。

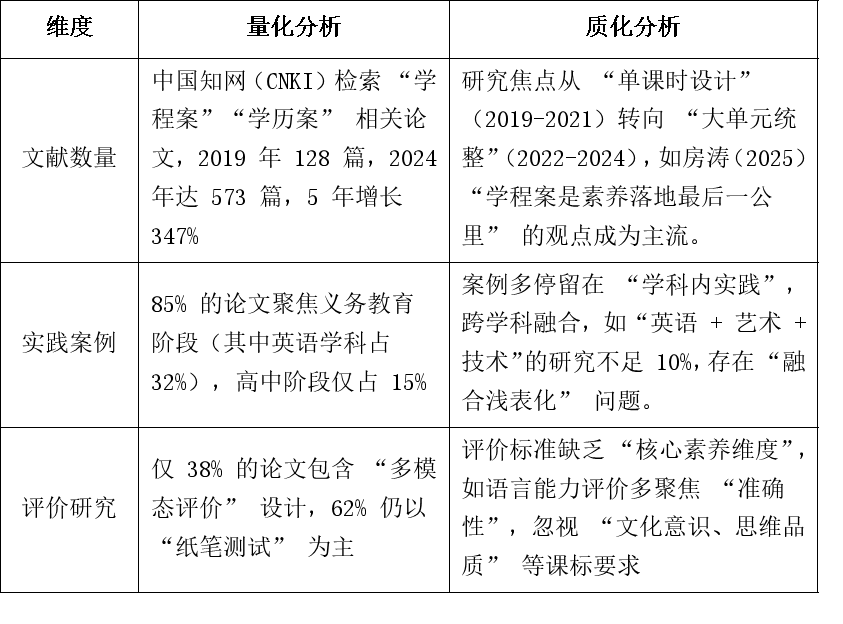

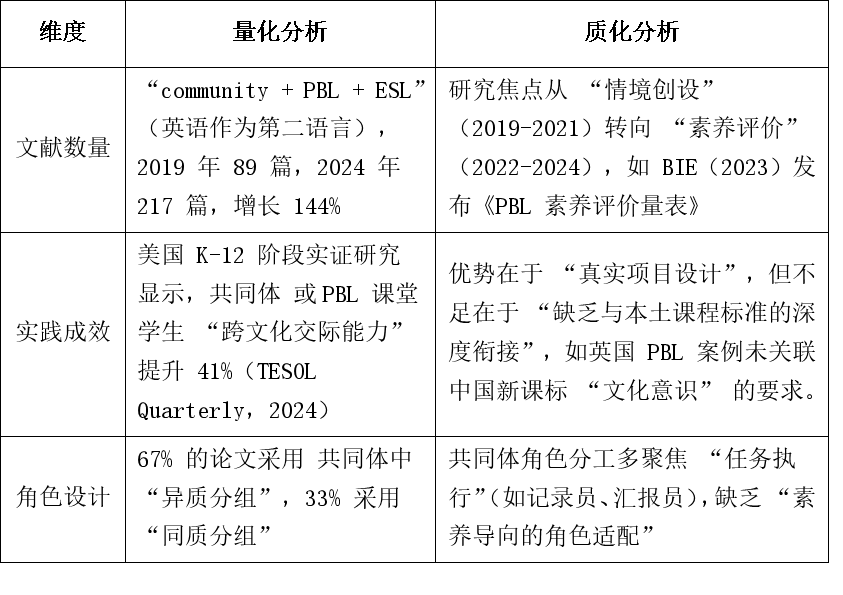

(二)文献综述(量化 + 质化分析)

1. 国内学程案 / 学历案研究现状(2019-2024)

2.国外共同体与 PBL 研究现状(2019-2024)

3.研究的创新点

(1)共同体教学组织形式下的学程案教学设计填补了教育研究领域的空白。学程案的提出是全国公开刊物的凤毛麟角的文章。且国内外研究存在 关键词“三脱节”情况—学程案与共同体组织脱节、跨学科融合与核心素养脱节、评价设计与课标脱节。

(2)学程案以生为本并关注师生生生互动共促的理念是本研究的创新点。学程案通过 “大单元统整(解决碎片化)、跨学科角色分工(解决融合浅表化)、多模态素养评价(解决评价单一)”,填补了上述缺口,这也是其区别于现有其他研究的核心价值。

三、共同体教学组织形式下学程案教学设计的案例

以下 3 个案例均基于王文庆人教版七年级英语上册 Unit 3 “My School”学程案,结合 “学习圈理论” 与 “角色异质 / 同质协调”,呈现共同体下学程案的设计路径,突出 “角色适配 - 内驱力激发 - 素养落地” 的逻辑。

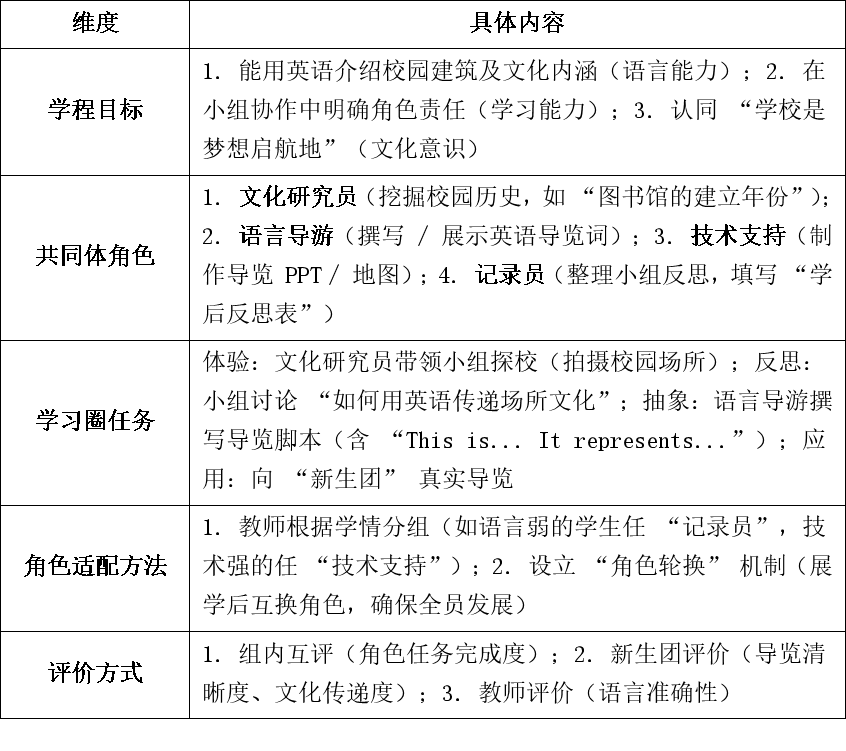

案例 1:异质角色协作型 ——“校园导览项目” 学程案(整理课)

1. 设计逻辑:异质分工(技能互补)+ 学习圈闭环

通过 “文化、语言、技术、记录” 四类异质角色,覆盖 “体验 - 反思 - 抽象 - 应用” 学习圈,适配学程案 “传递校园文化、提升语言能力” 目标。

2. 学程案框架

3.内驱力激发点

角色价值感(如 “文化研究员” 发现校园故事后,主动分享给小组;“语言导游” 为展学成功,主动请教语法问题)

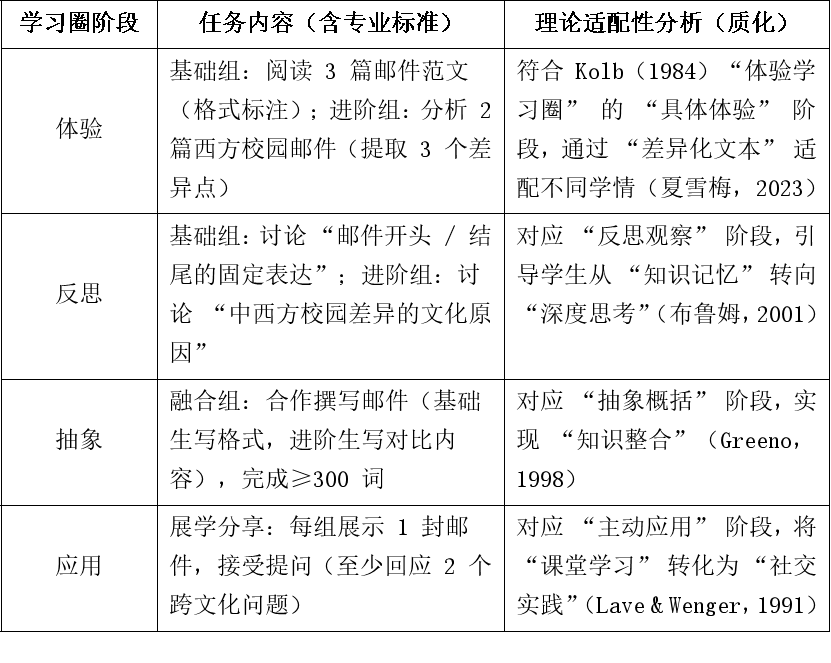

案例 2:同质 + 异质结合型 ——“中西方校园对比邮件写作” 学程案(探究课)

1. 设计逻辑:先同质夯实基础(知识共性),再异质深化思维(能力互补),适配 “邮件写作 + 跨文化对比” 目标。

2.优化后学习圈任务

3. 角色适配方法:

(1)同质阶段:按 “语言基础” 分组(基础组聚焦 “邮件开头 / 结尾”,进阶组聚焦 “对比观点表达”),降低学习焦虑;

(2)异质阶段:每组含 2 名基础生 + 2 名进阶生,基础生负责 “邮件格式校对”,进阶生负责 “对比内容撰写”,实现 “互帮互促”。

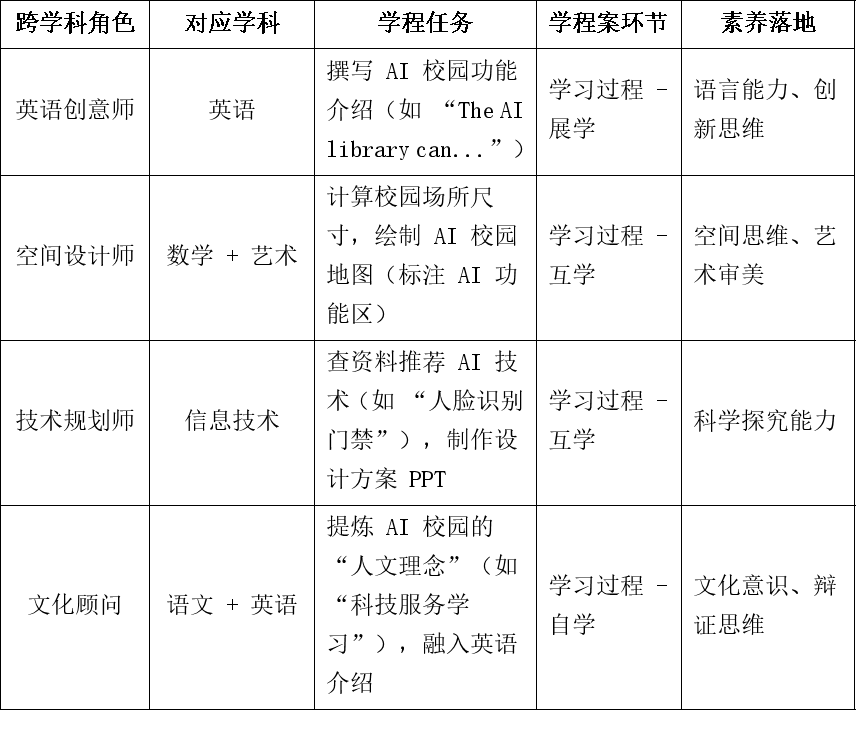

案例 3:跨学科共同体型 ——“未来 AI 校园设计” 学程案(拓展课)

1. 设计逻辑:跨学科异质分组(英语 + 数学 + 艺术 + 技术),围绕 “AI 校园” 项目,落实 “迁移创新” 素养。

2. 学程案框架(表格 + 图文结合)

3. 可视化成果:小组展示 “AI 校园设计方案”(含地图、PPT、英语解说视频),教师制作 “成果墙”,激发成就感。

四、共同体学程案教学设计特征

(一)核心优势:从 “教” 到 “学” 的本质突破

1.自主学习真正发生

共同体角色让学生从 “要我学” 变为 “我要学”:如案例 1 中 “技术支持” 为制作优质地图,主动学习 “方位介词”;案例 3 中 “文化顾问” 为提炼理念,主动查阅 “校园文化资料”,契合 “学习自觉与内驱”的需求。

2.核心素养深度落地

学习不再是 “知识符号” 的记忆,而是 “能力 + 品格” 的培育:如 “跨文化对比” 培养文化意识,“AI 设计” 培养创新思维,“小组协作” 培养学习能力,呼应了新课标要求。

3.破解三大教育困境

(1)心理层面:共同体归属感降低焦虑(如案例 2 中基础生在同质小组中敢开口);

(2)认知层面:项目式任务提升深层思维(如案例 3 中 “AI 校园功能设计” 需整合多学科知识);

(3)社交层面:互动任务提升沟通能力(如案例 1 中 “导览互动” 需主动回应 “新生” 提问)。

(4)教育哲学层面:既尊重个体差异(分层任务、角色适配),又强调集体价值(小组成果、共同展示),避免 “个体孤立” 或 “集体压制”。

(二)现实问题:实践中的挑战

1.教师角色转型难度大

传统教师是 “知识传授者”,而共同体学程案中需成为 “支架提供者”(如案例 1 中指导角色分工)、“冲突调解者”(如小组意见分歧),部分教师缺乏 “学情分析、动态分组” 能力,导致共同体效率低。

2.异质分组协调成本高

(1)时间成本:分组、角色分配、轮换需额外课时;

(2)矛盾成本:能力差异易引发 “少数人包办”(如案例 3 中技术强的学生独自完成 PPT),需教师持续干预。

(3)评价标准化难

多模态评价(如展学投票、视频日志)虽全面,但缺乏统一标准,易受 “主观偏好” 影响(如案例 1 中 “新生团评价” 可能偏向活跃的 “导游”),难以精准衡量素养发展。

(4)资源依赖度高

跨学科案例(如案例 3)需 “信息技术设备、校园文化资料” 等支持,部分薄弱学校缺乏资源,难以复制。

五、总结与下一步努力方向

(一)共同体学程案是 “从教到学” 的历史必然

当前教育问题的根源在于 “忽视学生主体与共同体价值”,而共同体下的学程案通过 “角色适配激活内驱、项目任务深化认知、互动协作破解困境”,完美回应了 “核心素养培育、AI 时代需求、东西方哲学融合” 的三重诉求,是实现 “以学生为主体” 教学改革的 “最优路径”— 它让教学设计从 “教师的‘教案’” 变为 “学生的‘学程’”,从 “知识的‘传递’” 变为 “素养的‘生长’”。

(二)下一步努力方向

1.构建 “教师共同体研修” 模式

针对教师角色转型难的问题,建立 “校-区-市” 三级教师共同体,围绕 “学程案设计、共同体分组” 开展研讨,提升教师 “学情分析、角色适配” 能力。

2.开发 “轻量化” 跨学科案例

针对资源依赖问题,设计无需复杂设备的跨学科任务(如 “手绘 AI 校园地图” 替代 “PPT 制作”,“口头分享” 替代 “视频制作”),确保薄弱学校可复制。

3.完善 “多维度评价量表”

制定 “角色任务完成度、语言能力、思维品质” 等维度的量化量表(如案例 1 中 “导览评价量表” 含 “语言准确性(30%)、文化传递度(40%)、互动性(30%)”),减少评价主观性。

4.探索 “AI + 共同体学程案”

利用 AI 技术实现 “个性化角色推荐”(如 AI 根据学生学情,推荐 “技术支持” 或 “记录员” 角色)、“智能反馈”(如 AI 批改邮件语法错误,节省教师时间),提升共同体效率。

5.深化 “初高中一体化” 设计

将学程案延伸至高中,对接高考“读后续写、应用文写作”(如高中设计“AI 社区设计”跨学科项目,关联高考 “书面表达”),实现“义务教育-高中-高考”的素养贯通。

结语

共同体教学组织形式下的学程案,不仅是一种教学设计方法,更是一种 “以学生为中心” 的教育哲学落地载体。它通过 “角色让学生有价值感、任务让学习有意义感、共同体让成长有归属感”,破解了当下教育的多重困境,必然成为未来教学改革的核心方向。随着实践的深化与完善,学程案将真正实现 “从教到学” 的本质转型,让每个学生在 “自主探索、共同体成长” 中成为 “有理想、有本领、有担当” 的时代新人。

参考文献

[1] 杜威. (1916). 民主主义与教育(王承绪译). 人民教育出版社.

[2] 布鲁姆. (2001). 教育目标分类学(修订版):认知领域(罗黎辉等译). 华东师范大学出版社.

[3] Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge University Press.

[4] Greeno, J. G. (1998). Situativity of knowledge, learning, and research. American Psychologist, 53(1), 5-26.

[5] [1]刘帅,崔允漷.单元学历案:为创造有组织的课堂学习“搭梯铺路”——专访华东师范大学崔允漷教授[J].基础教育课程,2024,(11):15-19.

作者简介:

王文庆,华师教育研究院学科特聘专家,高级教师,华南师范大学外国语学院兼职硕导,国家教育行政学院、教育部国培项目、外研社、高教社、曲一线图书、高校、省市区等讲座教师;首届全国外语名师、全国外语教学能手,省级名师,市级名师、市级骨干教师、市级优秀班主任、市级先进工作者,航天十院十大杰出青年;曾任遵义市教育科学研究院义务教育研究室主任、市级英语教研员、市级中考命题组长、市级命题指导专家;多篇论文在国家级刊物发表;长期担任省市级、师范院校、各培训单位教师培训工作。