张杰:基于诊断激励的初中物理教学设计——以《光的色彩 颜色》为例

摘要:诊断不仅仅是在物理探究活动之后的运用环节,也存在于探究活动过程中,还存在于探究活动之前;诊断是学生疑问发源地、是科学探究的起跳板、是理解运用的交汇点,更是学生物理学科素养培养的见证者.通过真实情境进行诊断激励,引导学生指向疑问逐步解决问题,在问题解决中归纳推导、在疑问消散中演绎论证,全面发展学生核心素养.

关键词:诊断激励;物理情境;核心素养

爱因斯坦说过:“提出一个问题往往比解决一个问题更重要”.一个真实情境性物理问题,承担着引导学生“生疑、推导、探究、归纳、释疑、演绎”的引领角色,以真实情境为前提的课前诊断在课堂中穿针引线、贯通思维.

《义务教育物理课程标准》指出,物理学习评价要与课程标准、教学要求一致,促进“教、学、评”有机衔接,提升评价质量,充分发挥评价的育人功能.评价分为过程性评价和学业水平考试,过程性评价要围绕核心素养的达成和学业质量标准要求,创设真实且有价值的问题情境,采用主体多元、形式多样的评价方式,全面客观地了解学生核心素养的发展状况;找出存在的问题,明确发展的方向,及时有效地反馈评价结果,充分发挥评价的诊断和激励功能,促进学生核心素养的发展. [1]

诊断不仅仅在物理探究活动之后的运用环节,也存在于探究活动过程中,还存在于探究活动之前;诊断有激励功能,是学生疑问发源地、是科学探究的起跳板、是理解运用的交汇点,更是学生物理学科素养培养的见证者.通过真实情境进行诊断,引导学生指向疑问逐步解决问题,在问题解决中归纳推导、在疑问消散中演绎论证,全面发展学生核心素养.

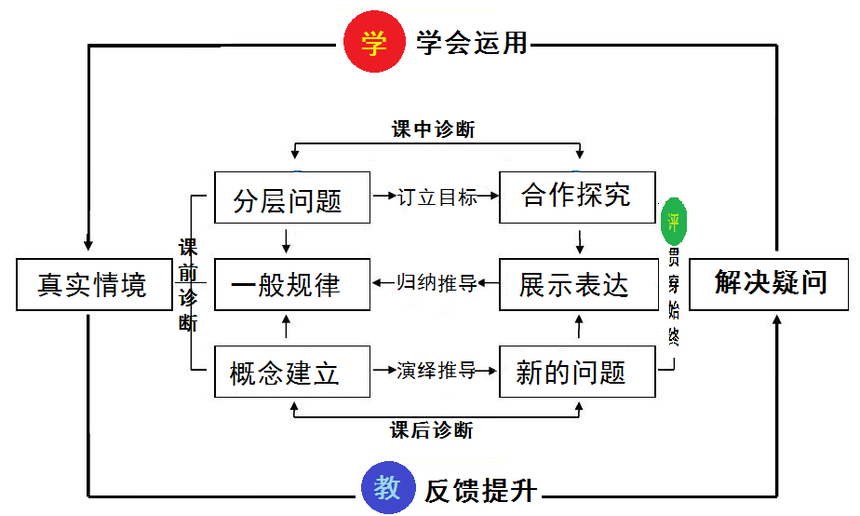

基于诊断过程建构初中物理课堂示意图如右,本文以《光的色彩 颜色》一课为例,从疑问产生、目标订立、探究合作、归纳演绎、展示表达、运用知识等方面对课前诊断及其在课堂始终的延伸进行讨论,力图揭示完整的基于诊断激励的初中物理课堂.

一、建构学习逻辑,发展学生思维

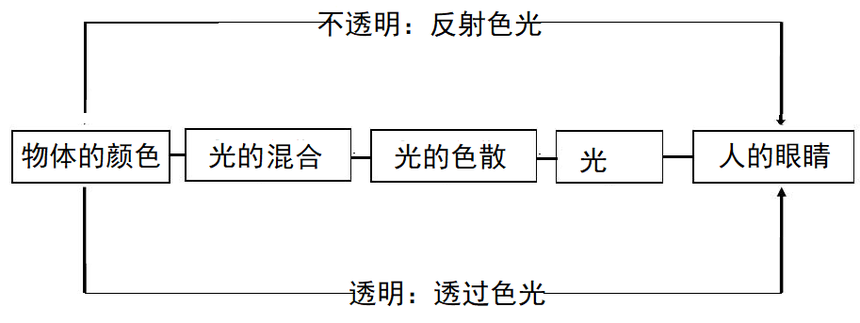

本节课比较抽象,学生在没有学过光的频率、波长、折射等系列知识情况下,如何最大程度地引导学生探究、归纳推导并理解规律是我们必须要思考的问题.初中学生认知上虽然具有抽象逻辑性占主要优势的特点,但仍然处在经验型的逻辑思维阶段,很大程度上还需要感性经验的证实与支持.基于以上情况,我想要让学生建构尽可能顺当、符合认知特点的思维逻辑,这样才能促进学生对概念、规律的理解并运用.具体做法如下:

一是通过对比黑夜与白天两种环境下的花朵,引导学生认识到看见色彩的本质:必须有光进入人眼睛;二是通过设置小熊不断变换颜色的真实情境激发学生提出疑问:“物体的颜色是什么决定的”,再进一步引导学生一步一步分析需要解决的问题:“看见物体的颜色要有光,那光源是什么?”“同样是光,为什么白光下花朵五颜六色,而单色光照射下只显示一种颜色甚至是黑色?”“白光能分解吗?有什么规律?”非光源物体为什么能将不同的色光射入人眼,其中的规律是什么?”.在实验探究过程中,我又有意引导学生留下一个问题:“红色的光屏为什么显示不出彩色光带?”;为规律的归纳推导和演绎运用埋下伏笔,最后通过问题的解决,引导学生发现光的传播是需要能量的,了解光能存在、转化的形式,保证课堂的完整性.

整节课在情境问题的探究、解决中进行,最后运用情境、问题进行课堂小结并巩固,实验情境与生活应用情境交织,抓住各种归纳、演绎及培养科学态度与责任的机会,培养学生科学思维、科学探究,形成物理观念,强化态度与责任. [4]

二、引导学前诊断,学会订立目标

新课标指出,引导学生尽量利用身边的情境去发现问题、提出问题,从而更好地进行实验探究……[1]教师要用心发现、用心设计,把一些真实的、新奇的、紧扣物理观念形成的情境“搬入”物理课堂,提高学生科学态度、社会责任、学习兴趣,给学生以“抓手”去学习.

在课堂之初,我们引导学生观看杭州亚运会主会场“大莲花”体育馆,并提问:它美吗?美在哪儿?学生会说有色彩绚丽的光,老师进一步追问:如果在漆黑的夜晚呢?

接着设置情境观察:(事先在墙壁上挂一个白色毛绒玩具,并用蓝布盖上),在漆黑的室内,用不同的色光照射,引导观察,激发兴趣,并引导:

观察墙壁上的毛绒玩具,你看到了什么颜色?学生:黑色、红色、蓝色、绿色、白色.你产生了什么疑问呢?

引导学生讨论(自我诊断):根据刚才的现象,你产生的疑问是什么?要解决这个疑问,你分别解决哪些问题?(订立什么学习目标)

值得注意的是,此处设置的疑问同样应该具有内在逻辑性:从物体颜色是进入人眼的光决定开始,逐步需要解决的问题(目标)依次是:光是从哪儿来?白光是单纯的吗?如何得到各种颜色的光?光有能量吗?通过探究学习、实验观察、归纳推导、演绎运用发展学生核心素养.在探究活动开始之前,学生就要根据情境在老师引导下进行诊断:这是基于证据的评价、推理过程,学生在自我诊断中发现了知识的不足,提出问题,再分析解决问题需要什么,从而提出分层次的、逻辑性强的具体问题,也就是学习目标,从而在诊断中突出了激励与育人功能.

通过学前诊断过程,使得初中生的学习有了实在的“抓手”——学习目标、真实情境.

三、开展合作探究,强化归纳推导

合作探究是物理规律学习重要环节,要引导学生自主学习以促使学生进行主动的知识建构,在这个环节并不是让学生“各自散打”,而是要根据学习目标进行有效指导,激发起全体同学的学习兴趣、点拨科学的研究方法、引导积极的归纳推导,使学生积极主动高效地探索、学习、交流,少走弯路.这是学生核心素养发展的核心,是在老师指导下制订有效学习计划、学习策略并进行探究活动的创造性学习活动.

本课设计以下活动:

1.白光是单纯的吗?有意地在桌上放白纸、红纸、绿纸、蓝纸等,引导学生将白色光源打开,并调节三棱镜到合适角度,移动白纸,获得彩色光带,此处留下伏笔:有的小组看不到彩色光带,这是什么原因呢?观察现象与归纳结论:白光并不单纯,而是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等七种颜色的光组成.

2.色光可以合成吗?教师引导学生先学会如何得到一种单色光;讨论并说说发现的规律,为后面透明物体的颜色规律作好基础;再用光的三原色实验器研究光的合成,要求合成黄色光、青色光和品红色光,完成的小组上讲台用大的实验器材展示(老师预设了不同强度的色光),发现得到更多色光,同学们观察现象并归纳出了结论:让白光透过一种透明物体,就得到一种对应的色光;红、绿、蓝色光可以合成其他色光,但其它色光不能合成红、绿、蓝色光,所以称之为光的三原色;调节光的三原色光的强度、比例,可以获得更多种色光.

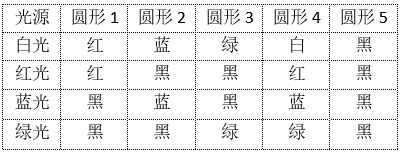

3.展示大型的白纸,上面有红、蓝、绿、白、黑几种大的圆形色斑(并非光源),用白色光照射、再用不同的色光照射,发现了什么?看到现象如表:

在此基础上引导学生讨论、归纳:用白光照射的时候,圆形1-5分别显示红、蓝、绿、白、黑,说明它们能反射什么光?当分别仅用红光、蓝光、绿光照射时呢?说明什么?哪个哪个圆形用什么光照射就就显示什么颜色?哪个圆形无论用什么光照射都显示黑色?黑色是光的颜色吗?学生在不断的、但经过逻辑设计的问题中不断诊断、调整自己的认识,逐渐形成了对非光源物体颜色决定规律的准确认识:

非光源物体的颜色是其能反射或透过且能进入人眼的色光决定,白色物体由于反射任何一种色光而显示白色或与色光相同的颜色,黑色物体由于能吸收任何一种色光而显示黑色(无光射向人的眼睛).

学生自主合作学习,在情境中应用、质疑;自主设计、实践、分析、归纳,用规范的物理语言表述、解释;引用证据,解释生活中的实际现象,解决问题,体会物理·社会·生活的联系,不仅巩固、提升知识,也认识到科学本质是更正确地理解自然规律、促进人类进步、提升人类生活生产水平. [3]

四、注重质疑创新,学会运用知识

依据学生的能力发展进程,在图表处理、数据分析、实验操作、实验现象等方面引导质疑、推理、创新,促进学生科学思维发展.对研究对象或过程加以合理的简化或创新,突出主要因素,忽略次要因素,建构本质性的情境模型,设计探究过程,确立对应关系,去分析、归纳出方法、规律,促进学生投入实践、思考中.及时给予指导、总结,促进学生知识与能力的同步发展. [2]

本节课中通过设计问题:你能揭开课堂之初以及探究过程中产生的疑问吗?等引导学生质疑创新,发现不足,提升学学习效果,如:

学生在质疑中发现:

1.对于光源类别的概括还不够到位.如像太阳一样的恒星是光源,像地球一样的行星、像月亮一样的卫星不是光源,还有生活中能反光、透过光的物体与光源的对比不够,如电视屏幕和电影屏幕、钻石、宝石和夜明珠的对比等.

2.学生实验中出现意料外的的情况.如他们发现红色纸上出现红色光,同时也显示一些其他颜色的光(这与预设的“仅出现红光“不同);还有的同学发现白光透过红玻璃纸后再通过绿玻璃纸并非黑色(而根据透明物体透过色光的规律应该明确为黑色)……我们要鼓励学生的发现,同时也要引导学生根据规律分析、释疑,如红纸的“红”、红光的“红”、红玻璃纸的“红”是有差别的,不同颜色玻璃纸相隔一定距离和紧贴在一起透光情况也是有差别的……这里体现了师生共同诊断和教师实验引导的重要性.因此教学设计中探究引导方案还要进一步完善,能够让学生沿着光的色彩、颜色的内存逻辑去探究,从而更好地理解.

学生勇于质疑、创新,并非给课堂带来“麻烦”,相反只要教师备课充分,质疑创新只会产生更多的正面作用:比如学生主动说出了要调节入射的角度,才能看到七色光带,否则一些色光显示不出,这正是我们实验中重点引导的操作,学生的发现无疑起到强化的作用;还有的学生在演示黄色光获得过程中说看到了橙色、学生在获得单色光时发现可以将玻璃纸叠加,获得了除“红、绿、蓝”以外的色光,这都是学生摸索的“正面效应”,要保持好学生的兴趣、利用好学生的发现,当然需要我们进一步研究,并提前制订好预案.

美国教育学家加涅认为,人类的学习是复杂多样的,是有层次性的,总是由简单到复杂,由低级到高级,形成递进的层次关系.坚持情境与质量的引领,落实物理学科育人、发展学生核心素养,科学设置基于诊断激励环节的初中物理课堂,将师生诊断贯穿于课堂探究活动的始终,多方位、立体化、最大化发展学生.

参考文献:

[1]教育部.义务教育物理课程标准(2022年版)[Z].北京:北京师范大学出版社, 2022

[2]张杰.立足真实情境 提高命题质量——由一道初中物理试题谈起[J].物理教学,2023, 45(09):32-37

[3]谭琳,李春密.加强教学研究 促进物理课程有效实施——基于2022年版<义务教育物理课程标准>与2011年版的对比分析[J].物理教师, 2022, 43(07):42-45

[4]张杰.指向核心素养的初中物理教学设计——以“磁体与磁场”教学为例[J].物理教学探讨 ,2023, 41(03):31-35

注:本文是江苏省教育科学“十四五”规划2021年度课题(E-c/2021/36)《“双减”背景下理解导向的初中物理课前诊断的行动研究》研究成果.

作者简介:

张杰,华师教育研究院学科特聘专家,正高级教师,江苏省沭阳如东实验学校副校长;江苏省“333高层次人才培养对象”、江苏省教科研工作先进个人,宿迁市名教师;主持或参与省规划、省教研课题共6项,获省精品课题、省教科研成果奖各1项;发表论文近20篇,其中在核心期刊发表3篇;在省市教学比赛中获一等奖多次。主要围绕物理数字化实验、自制器材、课堂改革、命题诊断等研究,形成数字化实验促进科学思维途径与策略;通过真实情境引导学生课前诊断发现问题、制订方案、合作探究、归纳演绎、运用提升的“思行融合”课堂……